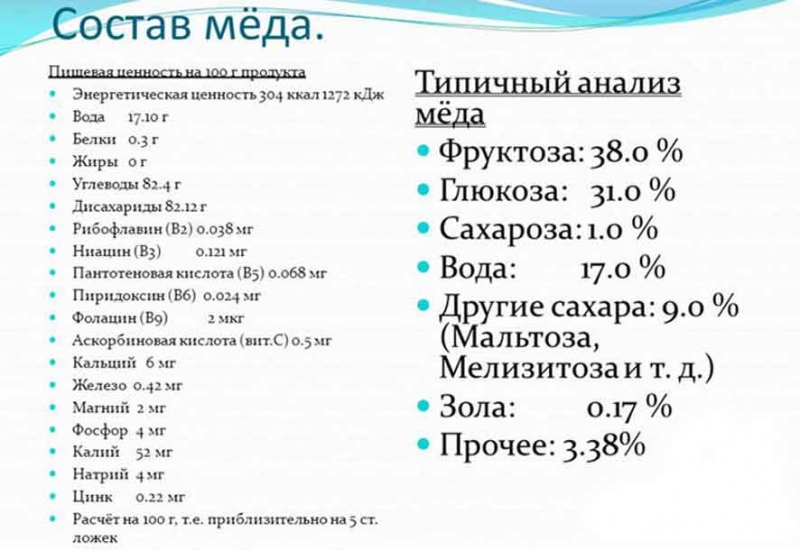

Химический состав меда насчитывает до 300 биологически активных компонентов.

Содержание

Углеводы

Основную массу меда составляют углеводы. Для человека они являются главным энергетическим материалом, который обеспечивает энергией все его системы. Около 60% израсходованных калорий возмещается углеводами. Они же регулируют биохимические процессы внутри человека. При их недостатке снижается работоспособность.

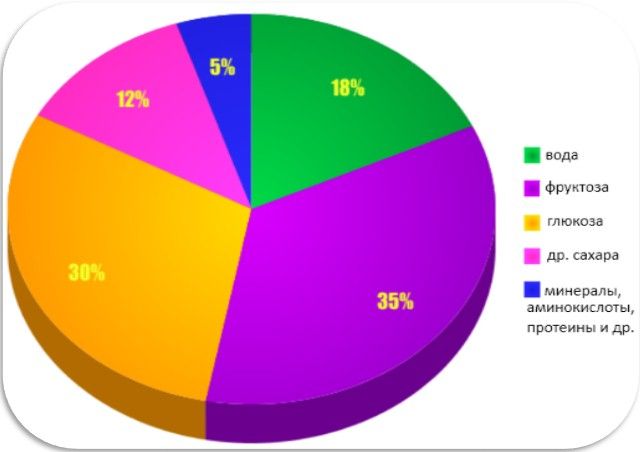

Углеводы — это сахара. Ученые насчитали их более 25 видов. Самыми важными являются моносахариды, составляющие 61-79% в массе лечебного продукта, дисахариды (до 5% в меде из нектара и до 10% из пади) и декстрины (не более 2%).

Глюкоза

Глюкоза — самый важный сахар в животном мире. Усваивается он быстро. В кровеносную систему поступает через стенки кишечника. Поэтому при тяжелых заболеваниях глюкозу через капельницу вводят непосредственно в вену. Содержание в меде — 27-36%.

Часть глюкозы поступает в мед из нектара, а часть образуется при его созревании, когда происходит расщепление сахарозы ферментом инвертазы.

Фруктоза

Фруктоза — самый сладкий природный продукт. Если обычный сахар принять за 1,0, то у фруктозы этот показатель 1,78, а у глюкозы — всего 0,81. Не подвержен кристаллизации, а поэтому сорта меда с высоким уровнем содержания этого плодового сахара долго остаются в жидком состоянии.

Сразу не усваивается, а синтезируется в гликоген и складывается про запас в клеточную цитоплазму миокарда и мышечной ткани. Также гликоген накапливается в печени (до 300 г). При интенсивном расходе энергии он высвобождается в виде глюкозы.

Медики его используют для очистки печени во время алкогольной интоксикации. При диабете на него заменяют другие виды сахаров — он не требует при усвоении присутствия инсулина.

Поступает в мед также, как и глюкоза — через нектар и с помощью инвертазы при расщеплении сахарозы. Содержание в сладком продукте — до 42%.

Дисахариды

Также состав меда включает в себя более сложные соединения сахаров — дисахариды. Организм не может их усвоит в исходном виде. Поэтому в пищеводе они расщепляются на глюкозу и фруктозу. Представлены сахарозой (обычным тростниковым или свекольным сахаром) и мальтозой.

Сахароза. Один из важнейших дисахаридов. Входит в состав всех представителей растительного мира. В чистом виде она представлена бесцветными кристаллами. В растениях и меде находится в форме аморфной массы, получившей название карамели. Имеет одинаковую химическую формулу с виноградным и плодовым сахаром, но отличается структурой молекулярной решетки. Под воздействием ферментов преобразуется в моносахариды.

Переносится в мед из нектара. В незапечатанных сотах ее содержание доходит до 15%. По мере созревания продукта она, под воздействием ферментов, превращается в легко усвояемую глюкозу и фруктозу. В созревшем продукте удельный вес сахарозы снижается до 5% (в меде из пади – до 10%).

Мальтоза. Отличный источник калорий. Процесс ее усвоения начинается уже во рту, под действием амилазы (фермент слюны). Окончательное расщепление на молекулы глюкозы происходит в кишечнике, под воздействием фермента мальтазы. В мед заносится частично с нектаром, частично образуется в его составе в процессе вызревания продукта.

Солодовый сахар (мальтоза) содержит ряд жизненно необходимых веществ. Это витамины, аминокислоты, микро- и макроэлементы (K, Mg, Fe, Zn, P). Из-за наличия этих веществ не может долго храниться.

Количество мальтозы в меде зависит от медоноса. В липовом меде ее содержится 5-8%, акациевом – 2,5-7,5%, подсолнечниковом – 0,8-2,9%.

Декстрины

Декстрины – несладкие углеводы. Возникают во время расщепления крахмала группой ферментов. Хорошо усваиваются. Находясь в меде, замедляют процесс его кристаллизации, но при этом усиливают его вязкость.

Вода

Многие покупатели сладкого продукта уверены, что вода в нем появляется лишь в результате махинаций нечистоплотных продавцов, разбавляющих его сахарным сиропом. И все они знают с десяток способов обнаружения этой жидкости в меде.

В действительности натуральное ароматное лакомство содержит от 15 до 21% воды. Ее количество определяется многими факторами:

- периодом, в который пчелы собирают нектар;

- видом медоноса (сортом меда) – каждое растение имеет свое, только ему присущее соотношение воды и других химических соединений в составе нектара;

- климатической зоной, где работают пчеловоды;

- зрелостью продукта;

- условиями хранения (тара и сроки).

Уровень содержания воды в меде регулируется во многих странах законодательно. Часто этот показатель является основным при ранжировании его по сортам.

В России ГОСТом предусматривается максимальное содержание воды в размере 20%. Исключение составляют сорта из хлопчатника – для них этот показатель равен 19%. В ряде стран максимальный показатель влажности — 21%.

Граница в 20-21% влаги в составе меда объясняется тем, что при влажности 21% и выше начинается самопроизвольный процесс брожения. Дикие расы дрожжей начинают разлагать углеводы, результатом чего становятся неприятный запах и кислый вкус. Продукт теряет товарный вид.

Белки

Белковые соединения попадают в мед через нектар и пыльцу, а также со слюнными выделениями пчелиных желез. Несмотря на малую концентрацию (0,8% в цветочном меде и 1,9% в падевом) они являются важнейшими биологическими соединениями этого продукта пчеловодства, так как 15 из них является ферментами. В организме человека ферменты выступают катализаторами биохимических реакций.

Читайте также: Мед от стоматита

Важнейшим из них является инвертаза. Именно она отвечает за образование меда. В процессе его созревания инвертаза расщепляет сложные сахара в инвертированный сахар. Поступает в основном из слюнных желез.

Следует отметить также такие ферменты как:

Лиастаза. Поступает в мед 2 путями:

- через нектар и пыльцу;

- со слюной пчел.

Ускоряет процесс расщепления крахмала, мальтозы и декстринов. Лучше всех ферментов сохраняется при хранении. Методы ее определения доступны и хорошо изучены, что позволило на ее основе разработать методику определения сортности меда.

Для этого ввели показатель – диастазное число. Оно показывает количество разлагаемого за один час 1%-го крахмального раствора. По величине диастазного числа определяется срок хранения меда. Чем оно выше, тем длиннее период, в котором мед будет сохранять свои полезные свойства.

Глюкозооксидаза вырабатывается растениями. Вступая вместе с кислородом в реакцию с глюкозой, создает на выходе биологически активное соединение, способное выводить токсины из клеток.

Каталаза. Выводит из клеток токсины (перекись водорода) путем разделения их на воду и кислород.

Фосфотаза играет важнейшую роль в формировании костей человека. Разлагая фосфорную кислоту, она позволяет костной ткани получать в необходимом объеме такой микроэлемент, как фосфор.

Аминокислоты

Мед содержит более 20 аминокислот. Их конкретное количество зависит от медоноса, климата, региона сбора и ряда других причин. В 100 г целебного продукта их в среднем 98 мг. В основном представлены аланином, лизином, аргином, серином, валином и лейцином. Отдельные виды меда содержат: цистин, триптофан, гистидин, оксипролин и др. Очень редко, но встречаются аспарагин, орнитин и этаноламин.

Аминокислоты необходимы для синтеза различных белков. Бывают заменимые и незаменимые. Первые вырабатываются в организме человека, а вторые поступают только во время еды.

Нехватка незаменимых аминокислот сказывается на обменных процессах. Результатом такой работы наглядно виден — взрослый худеет, а ребенок останавливается в росте. Их отсутствие или недостаток может привести также к летальному исходу.

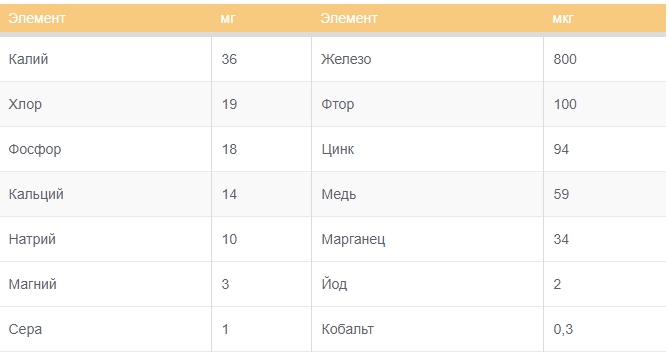

Микро- и макроэлементы

Химический состав меда показывает, что он является природной кладовой минеральных веществ. В нем обнаружено 37 микро- и макроэлементов. Однако только Fe, Sn, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Na и P находятся во всех видах меда. В 95 случаях можно обнаружить Al и B. 10% меда не имеют в своем составе Ni, Pb, Ag, Sr, Ti, Cr и S. Половина сортов меда не содержит Zr, Ga и V. Только в 10% сладкого продукта содержится важный для организма микроэлемент Au.

По количеству минеральных веществ натуральный мед не имеет себе равных среди прочих продуктов питания, но уступает по их концентрации. В мясе, молоке, хлебе их в разы больше.

Состав микро- и макроэлементов определяется видом почвы, на которой растет медонос, и происхождением медообразующего состава (падь или нектар).

Кислоты

На вкусовые качества меда существенно влияют кислоты. Попадают они в него через нектар и пыльцу. Есть кислоты и в пади. Ряд из них образуется во время ферментации сахаров. Некоторые из них вводятся в мед пчелами из своих желез. При этом встречаются кислоты как органического, так и неорганического происхождения.

Органические кислоты

Органические кислоты присутствуют в клетках представителей и животного, и растительного мира. Они – побочный результат превращения углеводов в другие биологические соединения. Во время синтеза белков органические кислоты отвечают за образование аминокислот.

В меде они представлены очень широко – более 20 видов. Основные:

- винная;

- уксусная;

- яблочная.

Содержится от 0,1%, до 0,3%. В меде из пади их значительно больше, чем в цветочных сортах. Однако в темных видах продукта кислотность значительно слабее, что проявляется во вкусе.

В составе меда роль кислот сводится в основном к защитным функциям: предохранять его от воздействия различных бактерий и микроорганизмов, которые гибнут в кислой среде. Также они поддерживают активность небольшой группы ферментов, которые сохраняются и действуют только при определенном значении pH (показатель уровня кислотности).

В организме человека органические кислоты регулируют кислотно-щелочной баланс в ЖКТ, сдерживают развитие патогенной микрофлоры, растворяют солевые отложения, благодаря чему утоляют жажду.

Неорганические кислоты

В натуральном меде можно обнаружить соляную и фосфорную кислоту. Их содержание не превышает 0,03%. Находясь в форме солей они не оказывают существенного влияния на кислотность, вкус и аромат главного продукта пчеловодства.

Витамины

В организме витамины (свое название они получили от лат. vita – жизнь) выполняют роли катализаторов и регуляторов биологических процессов. В процессе жизнедеятельности для организма их требуется очень мало: от 1,5 мг (витамина В1) до 6,0 мкг (витамина В12) в сутки. Так как клетки их не синтезируют (вернее синтезируют, но очень мало), то витамины должны поступать в организм во время еды с продуктами питания.

Их известно чуть более 30 видов. В составе сладкого продукта всего 8 витаминов, которые гарантированно есть во всех сортах меда:

- Тиамин (В1, содержится 0,01 мг в 100 г меда), регулирует скорость всех важнейших обменных процессов. Водорастворим. Разрушается при поднятии температуры тела, а также быстро выводится, что требует его постоянного пополнения;

- В2 (0,03 мг), помогает организму усваивать железо. Быстро выводится;

- В3 или РР (0,20 мг) участвует в окислительно-восстановительных процессах: углеводном обмене веществ, синтезе жирных кислот и холестерина, метаболизме белка;

- В5 (0,13 мг) оказывает помощь клеткам при выработке энергии;

- В6 (0,10 мг) важнейший витамин из группы В. Его основная функция заключается в организации процесса обмена аминокислот в ходе синтеза белков;

- В9 (15,0 мкг) участвует в выработке нейромедиаторов и поставке углерода при синтезе гемоглобина;

- Аскорбиновая кислота (витамин С, 2,9 мг) – мощный антиоксидант. Катализатор синтеза ряда гормонов и белка коллагена, выводит токсины, регулирует обмен веществ;

- Биотин (витамин Н, 0,04 мкг). Именно это вещество, вступая в соединение с инсулином, запускает процесс переработки глюкозы.

Остальные витамины, практически вся их линейка, встречаются в различных комбинациях в разнообразных видах меда. Поэтому утверждение «Мед — поистине кладезь витаминов» не совсем корректно. К тому же, чтобы восполнить суточную потребность в витаминах, необходимо съесть 2-3 кг этого продукта, что нереально.

Пыльца

Состав меда всегда разбавлен цветочной пыльцой. Попадает она туда двумя путями:

- Через нектар, когда при движении пчелы по цветку она осыпается в нектарник;

- Через лапки маленьких тружениц при закладке меда в соты. На них пчелы переносят микроскопические шарики этого дара цветов для вскармливания потомства.

Сама пыльца обладает огромным количеством полезных веществ и химических элементов. Здесь порядка 50 видов активных соединений, которые стимулируют обменные процессы, практически все аминокислоты, около 30 видов микро- и макроэлементов и других веществ. Поэтому, в тандеме с медом, они представляют самую эффективную команду, воздействующую на здоровье человека.

Фитонциды

Фитонциды – это антибиотики, созданные природой для защиты растительного мира от бактерий, микроскопических грибков и простейших организмов. Даже их название переводится с греческого и латинского языков, как способность растения убивать (греч. «фитон» – растение и лат. «цедере» – убиваю).

В растениях они присутствуют как в нектаре, так и пыльце. Беря взяток, пчела переносит в мед и фитонциды. В нем и прополисе химики обнаружили авенацин, бензойную кислоту, танины и др. фитонциды. Находясь в них в микроскопическом объеме, они, совместно с другими биологически активными соединениями, превращают эти продукты в мощное антибактериальное средство, способное противостоять сибирской язве, тифу, бруцеллезу и прочим инфекциям.

Ароматические вещества

На запах меда влияет более 200 ароматических веществ:

- сахара;

- спирты;

- карбонильные соединения;

- кислоты;

- сложные эфиры.

Их нет в нектаре. Но при движении пчелы по цветку, из его клеток, через железы, ароматические вещества попадают в нектарники. Естественно, что вместе с нектаром пчела переносит их в мед. Выступая в различных комбинациях, они придают готовому продукту специфический аромат. Силу запаха регулируют вещества, имеющие ярко выраженную летучесть, — сложные эфиры.

У каждого вида меда свой специфический аромат и сила запаха. Так, например, кипрейный мед практически не пахнет, но имеет головокружительный аромат, а табачный, наоборот, имеет сильный и неприятный запах. Ароматические вещества нестойкие и летучи. Со временем, особенно при хранении меда в плохо закрытой таре, они исчезают полностью.

Красители

Красящие вещества меда практически не изучены. Известно, что в темные цвета окрашивают мед тонины и антоцианы. Светлые оттенки формируют хлорофилл, каротин и ксантофилл. Из всех красителей лишь флавоноиды изучены довольно хорошо.

Флавоноиды – растительные пигменты желтого цвета. Живые организмы не способны их синтезировать. В то же время функционировать без них они не в состоянии. Поэтому наличие в пище флавоноидов крайне необходимо.

Роль фенольных соединений в растительном мире изучена мало. Предполагается, что они защищают растения от перегрева и радиации. В то же время их функции в животном мире изучены довольно широко. Ученые считают, что главная задача флавоноидов – поддерживать иммунную систему в рабочем состоянии.

Более глубоко изучая воздействие этой группы биологически активных веществ на человека, ряд исследовательских центров сообщил о способности фенольных соединений активно подавлять рост раковых клеток.

Гормоны

Главный гормон в меде – ацетилхолин. Он выполняет функцию медиатора (проводника) в ЦНС. Употреблять мед для пополнения этого гормона нет необходимости. Организм без проблем вырабатывается его даже в ослабленном состоянии.

Однако с ацетилхолином, при его попадании внутрь живого существа вместе с медом, происходит метаморфоза. Он становится удивительным средством, сравнимым по эффективности с лучшими синтетическими лекарствами, восстанавливающим работу сердца. Он замедляет вывод калия из сердечных клеток и активизирует поступление глюкозы в миокард.

Кроме этого, он способствует нормальному пищеварению, положительно влияет на работу мочевого пузыря и почек, регулирует обмен веществ.

В 1931 г. был обнаружен еще один гормон. Это – медовый «гормон роста». Многочисленные исследования показали его эффективное воздействие на рассаду многих растений.

При подкормке незначительными дозами меда младенцев до 4-х месяцев у них наблюдался более интенсивный рост.

Микрофлора

Являясь одновременно продуктом и растительного, и животного происхождения, мед имеет специфическую микрофлору. При этом она бывает первичной, попадающей в соты при закладке меда, и вторичной, привнесенной в готовый продукт при его обработке или хранении.

В первичной микрофлоре обнаружено около 40 видов бактерий, спор и дрожжей. Высокая сахаристость угнетает их рост (за исключением дрожжей). Они начинают активно расти при повышении влажности сладкого продукта свыше 21%. В целом, микрофлора меда абсолютно безопасна для человека.